Mehr Informationen

Hier finden Sie mehr Informationen zur Ausstellung, wie Öffnungszeiten und Adresse.

Die Bahnhofshalle Flöha wird zum Schauplatz für die Ausstellung „Verstrickungen – zur Rolle des Textilen in Kunst und Gesellschaft”, in der das ifa (Institut für Auslandbeziehungen) Künstler:innen aus seiner Sammlung im Dialog mit der lokalen Geschichte zeigt.

Flöha, Deutschland

Kunstbahnhof Flöha

11.04.–03.08.

Konzeption

Auf Einladung des Purple Path-Kurators Alexander Ochs präsentiert die ifa-Ausstellung künstlerische Positionen, die in Verbindung zur Geschichte des Textilen stehen und den ökonomischen und gesellschaftlichen Verflechtungen von Textilien nachgehen. Im Textilen begegnen sich nicht nur Tradition und Innovation, sondern zeigen sich auch Aspekte von Produktion, Arbeit und Material, von Mustern und Lesarten, die unsere Lebenswelt gestalten.

Textile Traditionen und Produktionen durchziehen die Region um Chemnitz wie ein roter Faden: Auch die Stadt Flöha war bis Anfang der 1990er Jahre ein bedeutender Textilstandort, dessen Ursprung in der Industrialisierung der Region liegt. Napoleons „Kontinentalsperre” 1806 und die damit verbundenen Zölle zwangen die Chemnitzer Webereien, sich unabhängig von den britischen Garnimporten zu machen. Die erzgebirgischen Flüsse Flöha und Zschopau ermöglichten einen idealen Standort für die geplanten Spinnereien, da sie viel Wasserkraft benötigten. 1809 wurde die erste Baumwollspinnerei errichtet. Bis 1904 entwickelte sich der Komplex rasant weiter und wurde zu einer der größten Spinnereien Sachsens. Zu DDR-Zeiten passierten täglich über tausend Menschen den Bahnhof in die umliegenden Fabriken. Der volkseigene Betrieb „Vereinigte Baumwollspinnereien und Zwirnereien“ war der größte Arbeitgeber der Stadt. Wenige Jahre nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung, im Jahr 1994, schloss die Spinnerei ihre Pforten. Trotz der Umwandlung in eine AG 1991 war der Anschluss an die neue marktwirtschaftliche Ordnung nicht möglich. Heute steht das Areal der „Alten Baumwolle” unter Denkmalschutz und entwickelt sich zum neuen Stadtzentrum.

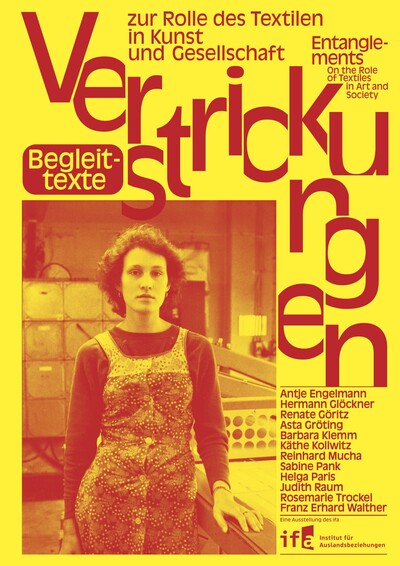

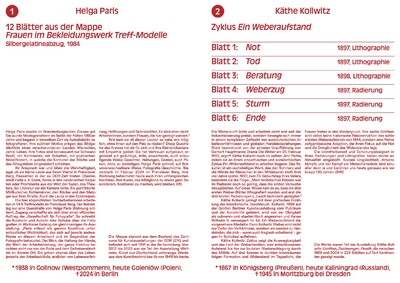

Die Ausstellung versammelt künstlerische Positionen aus der einzigartigen, weit gereisten Kunstsammlung des ifa. Den historischen Ausgangspunkt für die Ausstellung bildet die sechsteilige Serie „Ein Weberaufstand“ von Käthe Kollwitz (*1867 in Königsberg (Preußen), heute Kaliningrad (Russland) – 1945 in Moritzburg bei Dresden). Käthe Kollwitz gilt als eine der wichtigsten Vertreter:innen des kritischen Realismus, die mit ihrem Zyklus die prekären Arbeitsbedingungen, die Not und den Widerstand der Weberzunft wie keine andere wiedergegeben hat. Hermann Glöckner (*1889 in Cotta bei Dresden – 1987 in West-Berlin) fand seinen Einstieg in die Kunst durch seine Ausbildung zum Musterzeichner Anfang des 20. Jahrhunderts in Dresden. Er entwickelte sich in der DDR zu einem der bedeutendsten Vertreter der konkreten Kunst und wurde damit auch zum Grenzgänger zwischen Ost und West. Die Künstlerin Renate Göritz (*1938 in Königsberg (Preußen), heute Kaliningrad (Russland) - 2021 in Berlin) zählte in der DDR zu den wichtigsten Vertreter:innen des Mediums der Collage. Ebenso wie Helga Paris lebte sie in Ost-Berlin und prägte dort mit ihrer Kunst die Szene. Ihre großformatigen Assemblagen und Collagen, die wie die Fotografien von Helga Paris aus dem Bestand des Zentrums für Kunstausstellungen der DDR (ZfK) stammen, werden seit der Auflösung des ZfKs Ende 1990 zum ersten Mal wieder ausgestellt. Die Fotografin Helga Paris (*1938 in Gollnow (Westpommern), heute Goleniów (Polen) - 2024 in Berlin) begann nach dem Studium der Modegestaltung als Autodidaktin im Arbeiter- und Künstlermilieu Prenzlauer Berg zu fotografieren. Ihre Porträts der Textilarbeiterinnen des VEB „Treffmodelle“ gehen über das bloße Abbilden der 12 Frauen weit hinaus, vielmehr spiegeln ihre Bilder das wider, was das Leben auszeichnet, nämlich Erfahrungen, Sehnsüchte und Hoffnungen. Knapp 10 Jahre später, im Jahr 1994, besucht die westdeutsche Fotografin Barbara Klemm (*1939 in Münster, lebt und arbeitet in Frankfurt) denselben Ort im Prenzlauer Berg. Klemm wird als Fotojournalistin zur Chronistin des gesellschaftlichen Umbruchs. Neben Demonstrationen und staatstragenden Treffen dokumentiert sie auch den letzten Arbeitstag beim VEB „Treffmodelle“. Aus ihren zwei Fotografien treten Leere und Verzweiflung, aber auch Stolz und Gemeinschaft zu Tage.

Inmitten der konzeptuellen Strömungen in den 1960er Jahren erweitert Franz Erhard Walther (*1939 in Fulda, lebt und arbeitet ebenda) den Kunstbegriff mittels textiler Räume und Handlungsanweisungen ins Performative. Zuschauer:innen treten in Beziehung zu seinen Stoffskulpturen und werden damit selbst zur Skulptur. Bevor Reinhard Mucha (*1950 in Düsseldorf, lebt und arbeitet ebenda) Kunst studierte, arbeitete er in einem Zulieferbetrieb für die Eisenbahn. Daraus entstand u.a. eine große Affinität für sechsbuchstabige Bahnstationen wie Aachen oder Weimar. Seine gefundene Matratze „Biblis“ weckt Assoziationen an die gleichnamige Stadt, die sich durch Pannen am Betrieb des Kernkraftwerks einen Namen gemacht hat. Beides gemeinsam wird zum Speicher von Geschichte, zur Referenz an etwas Vergangenes. Die Künstlerin Rosemarie Trockel (*1952 in Schwerte, lebt und arbeitet in Potsdam), erlangte in den „wilden“ 1980er Jahren Berühmtheit mit ihren konzeptuellen Tafelbildern aus Strickstoff. Ihr überdimensioniertes kariertes Taschentuch steht hier in Flöha für Ankunft und Abschied, stellt aber auch traditionelle Vorstellungen davon, wer welches Handwerk ausübt und wie Kunst entsteht, in Frage. Die Bildhauerin Asta Gröting (*1961 in Herford, lebt und arbeitet in Berlin) verwendet scheinbar Alltägliches und transformiert diese Objekte in doppeldeutig lesbare Bilder. Ihr „Affentanz“ greift nicht nur die Paradoxien der Modeindustrie auf, indem sie die Reise des Leders aus der Türkei als Beiprodukt der Fleischindustrie interessiert, vielmehr steht ihre Lederjackenskulptur für ein Bild des „sich Aufführens“, das kein Anfang und kein Ende findet.

Die Künstlerin Judith Raum (*1977 in Werneck, lebt und arbeitet in Berlin) wendet sich in zwei Videos den Hierarchien am Bauhaus in Weimar und Dessau zu. Ihr Blick gilt der Entwicklung von Gebrauchsstoffen in der Textilwerkstatt am Bauhaus: Aus der gemeinsamen Arbeit der Künstlerinnen am Webstuhl entwickelte sich nach Außen eine anonyme Autorschaft. Judith Raums künstlerische Recherche zeichnet die Biografien und das Schaffen der Gestalterinnen Otti Berger und Gunta Stölzl nach und erzählt dabei auch von den gravierenden politischen Zäsuren zur Zeit der Weimarer Republik durch die Nationalsozialisten. Auch von diesen Folgen weiß die autobiografische Untersuchung Antje Engelmanns (*1980 in Ulm, lebt und arbeitet in Berlin) zu berichten. In ihrem Film „Eine Anleitung, um die Vergangenheit zu ändern“ nimmt die Künstlerin ihre eigene Familiengeschichte unter die Lupe. Migration und Tradition sind Teil der donauschwäbischen DNA. Die Tracht, ein Bindeglied zwischen den Generationen, war die zweite Haut ihrer Urgroßmutter Hermine, in die die Künstlerin am Ende selbst hineinschlüpft, um den Kreislauf der Weitergabe zu befragen.

Ebenfalls Teil der Ausstellung ist die vierteilige Textilcollage „Landschaft, Schlichten, Zwirnen, Endprodukt“, die1983-1984 von Sabine Pank für den Direktionssaal im Hauptverwaltungsgebäude der Baumwollspinnerei in Flöha entstand. Pank setzt den Weg der Baumwolle bis hin zum Garn künstlerisch anhand von Seiden-Collagen um. Mit der Liquidation der Sächsischen Baumwollspinnereien und Zwirnereien AG durch die Treuhandanstalt im Jahr 1991 gelangte der Zyklus in das Verwaltungsgebäude der Spinnereien Venusberg. Von der weit verzweigten Geschichte der Textilindustrie in der Region berichtet auch die Wandzeitung im Durchgang zum Bahnhofstunnel. Diese ist von Mike Huth konzipiert und von Jakob Kirch gestaltet worden. In der Alten Baumwolle wird am Jahresende eine Dauerausstellung zur Textilgeschichte Flöhas eröffnet.

Hg: Institut für Auslandsbeziehungen e. V. (ifa)

2025

deutsch/englisch

14 Seiten

29,5 x 21 cm

Texte: Susan Börner, Sylvie Kürsten, Judith Raum, Tobias Rosen, Ingeborg Ruthe, Susanne Weiß

Lektorat: Susan Börner, Susanne Weiß

Übersetzung d/e: Darrell Wilkins

Ausstellungsansichten Kunstbahnhof Flöha